Was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Realisierung / Finanzierung

Finanzierung = Verteilung

Eine der am häufigsten gestellten und diskutierten Fragen im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen ist die der Finanzierung oder gar der Finanzierbarkeit. Dabei hat diese Frage eigentlich nichts mit dem Grundeinkommen an sich zu tun, sondern nur mit seiner Realisierung.

Die wichtigen Aspekte beim Grundeinkommen sind die Menschenwürde, Freiheit, Verantwortung, Lebensgestaltung, Zukunftsperspektive, Kreativität, Befreiung von Angst, Emanzipation, neue Begriffe von Arbeit und Leistung, neue Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Aufwertung von bisher nicht bezahlter Arbeit, Armutsbeseitigung, Vollbeschäftigungsgesellschaft ade, Möglichkeit der gesellschaftlichen Neugestaltung und etliches mehr.

Die Finanzierung ist demgegenüber eher ein technischer Aspekt, der zum Schluss drankommt. In der Finanzierung liegen aber die meisten Unterschiede zwischen den „Modellen“. Wenn man den Aspekt der Finanzierung außen vor ließe, gäbe es nur noch wenig Unterschiede und wir hätten eine viel breitere Gemeinsamkeit in der Grundeinkommensbewegung. Wir spalten ohne Not die Bewegung auf. Statt über Geld zu sprechen, sollten wir besser die zugrundeliegenden Werte aufdecken (z.B. wie steht’s mit dem Arbeitszwang? Welches Menschenbild?).

- Wir lassen uns die Diskussion der Finanzierungsfrage aufzwingen und von den wichtigen Punkten ablenken.

- Wir lassen uns aufzwingen, in der gleichen Weise zu denken und zu argumentieren wie die Ökonomen, die das bisherige System immer passend gerechnet haben.

- Wir lassen uns ganz nebenbei aufzwingen, das Grundeinkommen mit allen möglichen sonstigen sozialen Aufgaben zu überfrachten, die dann gleich mit in die Rechnung eingehen und sie kompliziert machen.

- Wir lassen uns aufzwingen, eine Rechnung in Geld aufzumachen und irgendwelche astronomischen Beträge von 700 – 1.000 Milliarden Euro jährlich herzuzaubern, die bislang noch nicht existieren. Es entsteht der Eindruck, als sei das etwas ganz Besonderes, wenn ein Grundeinkommen „finanzierbar“ ist.

Das ist Unsinn. Die Finanzierbarkeit ist grundsätzlich immer gegeben. Verwunderlich wäre nur das Gegenteil: wenn eine Rechnung nicht aufginge. Dann wüsste man nämlich, dass da ein Fehler drinstecken muss.

Lassen wir für den Moment eines Gedankenexperimentes mal das Geld beiseite und konzentrieren wir uns auf die realen Dinge, die von der Wirtschaft produziert, geleistet und verteilt werden – also die konkrete Wertschöpfung und nicht ihre monetäre Abstraktion. Beim bedingungslosen Grundeinkommen ist das Geldeinkommen ja auch nicht Selbstzweck, sondern es geht um die Teilhabe an den konkreten Dingen. Für das bedingungslose Grundeinkommen muss kein einziger Krümel zusätzlich produziert, kein einziger Handschlag zusätzlich geleistet werden.

Es geht einzig und allein um die Verteilung dessen, was ohnehin schon existiert. Ein Kuchen bleibt bekanntlich gleich groß, auch wenn er statt in große Stücke in mehrere kleine geschnitten wird. Egal also, welcher Anteil der realen Wertschöpfung bzw. des Volkseinkommens in die Verteilung einbezogen wird: er ist im Prinzip immer „finanzierbar“ = verteilbar, weil nur Dinge eingehen, die bereits existieren!

Die Debatte um die Finanzierbarkeit ist eine Gespensterdebatte. Bei dem Argument der (Nicht-)Finanzierbarkeit geht es in Wirklichkeit nicht um eine sachliche Möglichkeit oder Unmöglichkeit, sondern um den Willen oder Unwillen, um die Bereitschaft oder den Mangel an Bereitschaft – also um eine politische und nicht um eine wirtschaftliche Frage. Das Grundeinkommen kostet kein zusätzliches Geld, es kostet nur politischen Willen!

Verteilen heißt, dass unterm Strich diejenigen etwas abgeben, die viel haben. Das muss glasklar gesagt werden und hat auch

nichts mit einer linken Position zu tun, sondern ist einfach nur sachlich: wenn keiner etwas abgibt, bleibt eben alles beim Alten.

Die Diskussion muss geführt werden, ob wir das wollen. Und zu der sollten wir wieder zurückkehren.

Ich finde, die Diskussion wird auf einmal viel leichter und deutlicher, wenn der Ballast der Finanzierungsfrage abgeworfen wird.

Eine Diskussion der Werte und Ziele.

Wenn wir es denn wollen, müssen wir es schließlich auch realisieren. Abgeben heißt, von seinem akkumulierten Reichtum und/oder von seinen Einkünften etwas abzugeben. Und das ist eben eine „Abgabe“, eine Steuer, ein Beitrag oder wie immer man das nennen will. Und dann brauchen wir die Rechenkünstler wieder, um ein geeignetes Steuersystem zu bauen, das unseren Vorgaben entspricht. Und wenn jemand noch weitere Aufgaben erfüllt sehen will, die nicht vom Grundeinkommen abgedeckt werden, so muss er eben noch eine andere Kampagne starten. Schließlich ist das Grundeinkommen nicht das Ende der gesellschaftlichen Gestaltung.

Interessant ist die Aussage von Finanzminister Schäuble (siehe

Interview 25.1.2010):

Schäuble: "Die Sozialleistungen der öffentlichen Hand inklusive der gesetzlichen Sozialversicherungen belaufen sich heute auf

rund eine Billion Euro im Jahr. Geteilt durch 80 Millionen Einwohner, sind es etwa 12 500 Euro pro Person. Wir hatten die

Sozialgesetze eingeführt, um Menschen durch staatliche Leistungen vor Armut zu bewahren. Es ist ein paradoxer Widerspruch,

dass Menschen gerade dann als arm wahrgenommen werden, weil sie staatliche Transferleistungen beziehen."

Das sind also 1000 Euro monatlich für jeden Menschen im Lande.

Offensichtlich bräuchten wir noch nicht einmal das Steuersystem dafür zu ändern.

Können wir aber. Sollten wir auch.

effektive Umverteilung

Üblicherweise leiten die gängigen Finanzierungsmodelle eine gewünschte Höhe des Grundeinkommens und damit einen Geldbedarf her,

listen Geldquellen und Einsparpotentiale auf und beschreiben Steuer- und/oder Abgabensysteme usw.

Geldbeträge fließen dabei hin und her, (über-)kompensieren sich teilweise und werden gegeneinander aufgerechnet.

Das ist ziemlich kompliziert - und wichtig, wenn das BGE realisiert werden soll.

Wenn aber das Wesen des BGE verstanden werden soll, sind die Details oft nur störend.

Hier wird ein übergreifender Ansatz gewählt, um sich dem Thema der Finanzierung anzunähern.

Wir betrachten die tatsächliche Verteilung des Volkseinkommens und stellen sie einer künftigen Verteilung, die ein

Grundeinkommen enthält, gegenüber. Wir betrachten dabei keine absoluten Zahlen, sondern relative. Das gesamte Volkseinkommen wird

deshalb gleich 100% gesetzt.

Die folgenden Überlegungen gelten für alle Finanzierungsmodelle, denn jedes Modell beschreibt eine spezielle Form der Verteilung.

Sie sollen zeigen, daß

- die Finanzierbarkeit im Prinzip immer gegeben ist

- viel weniger effektiv umverteilt werden muß, als durch die Diskussionen suggeriert wird

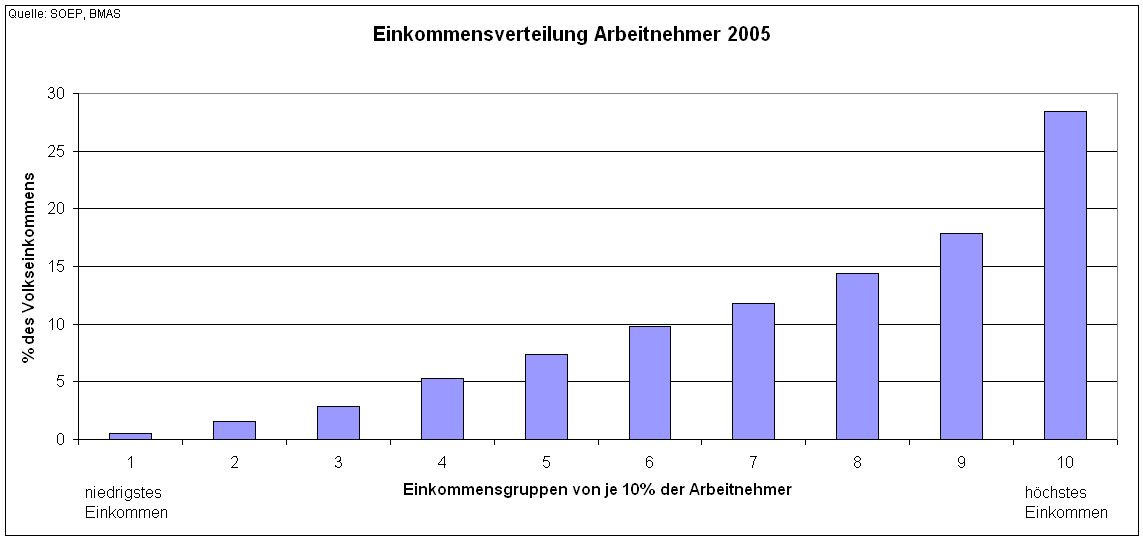

Zum Verständnis der folgenden Graphiken:

Bei allen Graphiken werden alle Arbeitnehmer Deutschlands in 10 gleich große Gruppen aufgeteilt.

Die Gruppen werden sortiert nach Höhe des Einkommens, die niedrigsten Werte links bis zu den höchsten Werten rechts.

Wenn es keine Ungleichheit gäbe, wären alle Gruppen mit je 10% genau gleich groß.

Sie sind aber nicht gleich. Die starke Ungleichverteilung der Vermögen wurde bereits im Abschnitt

Armut und soziale Ungleichheit gezeigt.

Bei den Einkommen gibt es eine ähnliche Ungleichverteilung, wenn auch nicht so kraß.

(Wegen der beschränkten Datengrundlage basieren die Graphiken auf der Einkommensverteilung aller Arbeitnehmer. Es gibt aber noch viele

Selbständige und vor allem viele Menschen, die nicht arbeiten und (fast) gar kein Einkommen haben. Damit wird die Einkommensverteilung noch

wesentlich ungleicher und nähert sich der Vermögensverteilung an.)

In der folgenden Graphik sehen wir in hellblau die tatsächliche Verteilung der Einkommen aller Arbeitnehmer im Jahr 2005

(Quelle: Bundesarbeitsministerium).

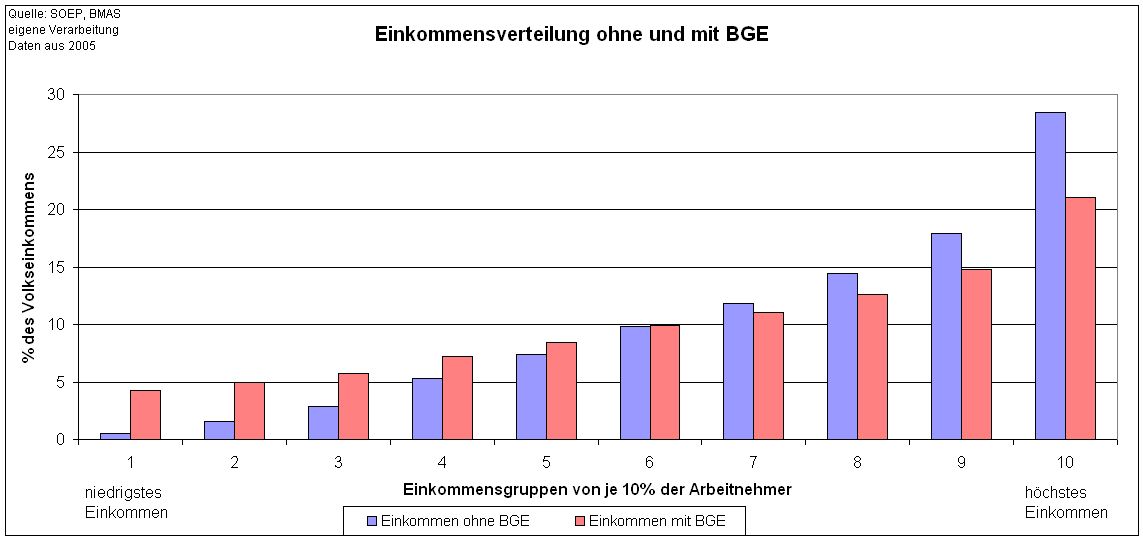

In der zweiten Graphik wird in rot eine mögliche Verteilung des Einkommens daneben gestellt, wie sie durch ein bedingungsloses Grundeinkommen

(BGE) entstehen könnte.

Der Effekt ist sehr deutlich:

- Die Ungleichheiten werden gemildert

- Selbst in der ärmsten Gruppe herrscht keine Armut mehr

- Es gibt auch mit dem BGE proportionale Einkommensunterschiede

- Im linken Bereich ist das Einkommen mit BGE höher, im rechten Bereich dagegen niedriger als ohne BGE

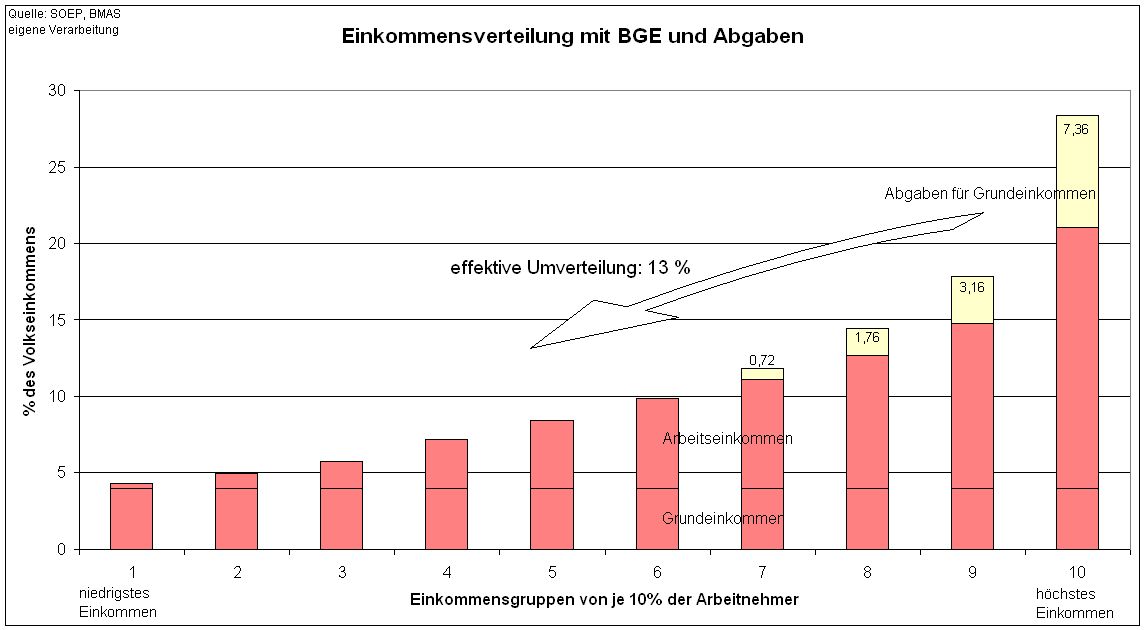

Die dritte Graphik der Einkommenszusammensetzung stellt dieses WENIGER noch einmal besonders deutlich heraus.

Alle tragen zur Finanzierung des Grundeinkommens bei. In den Gruppen geringen Einkommens wird dieser Beitrag allerdings überkompensiert

durch das Grundeinkommen selbst, während das in den reichen Gruppen nicht der Fall ist. Das ist ja gerade der gewünschte Effekt.

An diesem Beispiel zeigt sich, daß die Frage, ob auch die Reichen ein Grundeinkommen erhalten sollen, eigentlich ins Leere geht.

Das läuft aufs gleiche Ergebnis hinaus, denn es kommt bei der Umverteilung auf die Differenz zwischen Vorher und Nachher an.

Wenn die Reichen kein Grundeinkommen erhalten würden, müßten sie auch um genau diesen Betrag weniger zu dessen Finanzierung beitragen.

Die Frage müßte daher treffender lauten: Welchen Anteil des Volkseinkommens wollen wir verteilen? Oder anders formuliert:

Wie steil oder flach soll die Verteilungskurve werden?

Das erleichtert die Diskussion ungemein und enthebt uns der Schwierigkeit zu definieren, was denn genau einen "Reichen" ausmacht?

Die roten Balken entsprechen der Graphik 2. Die hellen Teile der Balken (rechte Seite) markieren die Differenz zur ursprünglichen Verteilung.

Es ist der Teil des gesamten Volkseinkommens, der von der rechten Seite zur linken Seite bewegt wurde, um die Verteilung der roten

Balken zu erzielen.

Sie sind in ihrer Summe die "Finanzierung" des Grundeinkommens und betragen in diesem Beispiel genau 13%.

13% (von 2,4 Billionen) ist überraschend wenig. Es entspricht gegenwärtig rund 312 Milliarden Euro und liegt damit weit unter all den

Zahlen, die in den Finanzierungsmodellen genannt werden. Dabei ist in diesem Beispiel bereits ein mittelmäßiges Grundeinkommen angesetzt.

Selbst wenn es nochmal um die Hälfte höher veranschlagt wäre, käme eine effektive Umverteilung von nur 19,5% heraus (entsprechend

468 Milliarden Euro).

Diesen überraschend niedrigen Anteil deutlich zu machen, ist ein erklärtes Ziel dieser Darstellung.

Er belegt, daß rein rechnerisch eine solche Umverteilung ohne weiteres möglich ist.

Es wurde bewußt darauf verzichtet, Vorschläge für ein Steuer- und Abgabensystem zu machen, wie diese 13% effektiv von der reichen zur armen Seite bewegt werden können. Dafür werden Fachleute gebraucht.

Warum kommt hier nur rund ein Drittel dessen heraus, was andere als Finanzierungsbedarf angeben?

Weil hier das Ergebnis unter dem Strich angegeben wird.

Wenn statt dessen folgendermaßen gerechnet würde (fiktives Beispiel):

Ein Mensch erhält 1000 Euro Grundeinkommen, muß aber an

Steuern/Abgaben zur Finanzierung des Grundeinkommens 600 Euro zahlen, zusätzlich entfallen alle anderen Sozialleistungen wie Hartz IV,

Bafög usw., was mit 300 Euro zu Buche schlägt - dann werden die Zahlen groß!

Im Ergebnis unter dem Strich hat er dagegen schlicht 100 Euro mehr, und das ist eine überschaubare Zahl.

Der zweite Grund ist, daß nur die Beträge berücksichtigt werden, die effektiv abgegeben werden - und nicht die, die jemand erhält.

Wenn für das Grundeinkommen 1000 Euro von einer Seite zu einer anderen fließen, dann ist das eben eine Bewegung von 1000 Euro und nicht

etwa 2000 Euro.

Es gibt noch einen dritten Grund: die dürftige Datengrundlage.

Die Graphiken basieren - wie oben bereits erwähnt - auf der Einkommensverteilung aller Arbeitnehmer im Jahr 2005.

Es gibt aber noch viele Selbständige und vor allem viele Menschen, die nicht arbeiten und (fast) gar kein Einkommen haben.

Die Einkommensschere hat sich dazu in den vergangenen fünf Jahren weiter geöffnet.

Damit wird die Einkommensverteilung noch wesentlich ungleicher und nähert sich dem an,

was bereits an anderer Stelle über die Vermögensverteilung gesagt wurde.

Damit steigt natürlich auch die effektive Umverteilung - womöglich auf das Doppelte.

Leistung

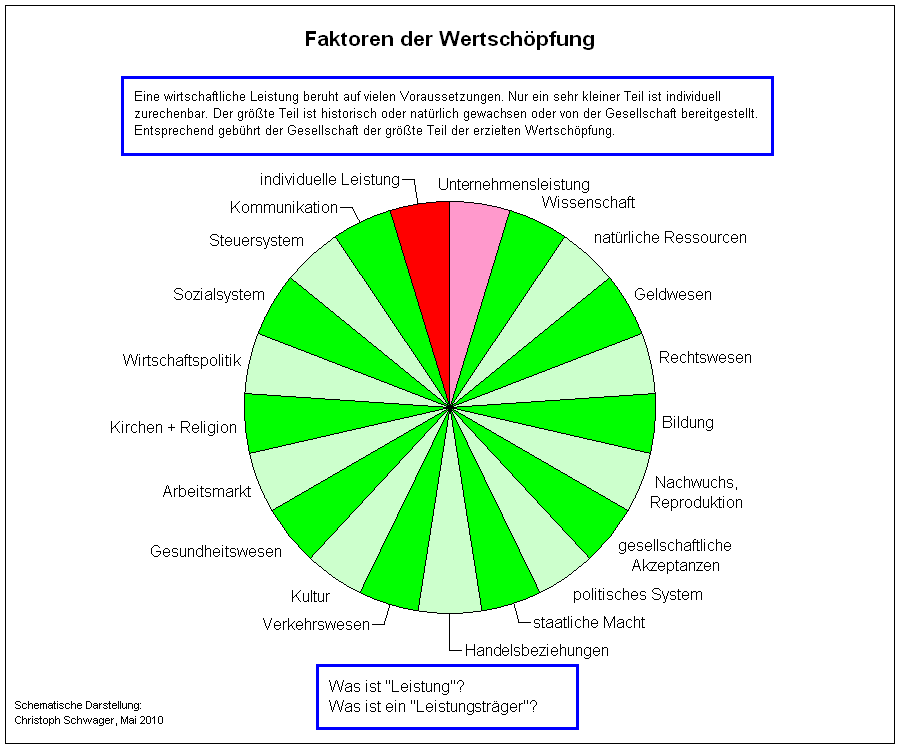

Nun werden es manche als ungerecht empfinden, wenn sie von ihrem "rechtmäßig Erworbenen" für potentielle "Faulenzer" aufkommen sollen,

sie, die eigene Leistungen erbringen, für jene, die nichts leisten.

An dieser Stelle geht es nicht um die Unterstellung der Faulheit (das wurde an anderer Stelle bereits ausführlich behandelt),

sondern um den vermeintlich rechtmäßigen Erwerb und die "eigene Leistung".

Ja, in einem formal-juristischen Sinne mag das stimmen. Aber in einem sachlichen und historischen Sinne nicht.

Der Erwerb und die Akkumulation von Reichtümern beruht auf vielen gesellschaftlichen Voraussetzungen.

Viele Gesellschaften und noch mehr Generationen

haben gearbeitet und gewirkt, daß die heutigen Möglichkeiten des Erwerbs überhaupt existieren. Dazu gehören z.B. das Rechtswesen, staatliche

Infrastrukturen, Geldwesen, eine politische Kultur, die ein Privateigentum und Zinsen grundsätzlich akzeptiert, Handelsstrukturen,

gemeinsame Grundlagen von Werten, Bildung, Gesundheit, Wissenschaft und vieles mehr. Das alles ist keineswegs selbstverständlich!

Unzähligen Wissenschaftlern und Ingenieuren ist es beispielsweise zu verdanken, daß uns heute Maschinen viel Arbeit abnehmen können.

Das ist eine historische Gemeinschaftsleistung, deren Nutzen auch der Gemeinschaft zugute kommen muß, indem alle von den

Erträgnissen bekommen und weniger arbeiten müssen.

Doch auch heute wird wie selbstverständlich vom staatlichen Schulwesen verlangt, daß

die Schüler für betriebliche Aufgaben vorbereitet werden - auf Kosten des Steuerzahlers. Oder daß Subventionen gezahlt werden.

Hinzu kommt, was wir an Vorteilen aus anderen Ländern abgezogen haben und noch abziehen.

Es gibt in der heutigen Wirtschaft praktisch keine rein "eigene Leistung" mehr!

Es ist Vermessenheit, die heutige zum Teil skandalöse Verteilung mit eigener Leistung zu begründen.

Modelle

Es gibt zahlreiche Berechnungen zur Finanzierung eines Bedingungslosen Grundeinkommens (="Modelle").

Je nach Urheber und dessen sozialer und politischer

Ausrichtung betreffen sie verschiedene Geldquellen, Auszahlungsmodi und Auszahlungsbeträge bzw. Leistungen.

Sie erstrecken sich über die gesamte politische Farbskala von neoliberal bis ganz nach links mit vielen Übergängen dazwischen.

Diese Berechnungen sind veröffentlicht und nachprüfbar.

Sie sind viel zu umfangreich und speziell, als daß sie hier wiedergegeben werden können.

Eine zusammenfassende und vergleichende Darstellung "Aktueller Ansätze und Modelle von Grundsicherungen und Grundeinkommen in Deutschland"

gibt Ronald Blaschke in: "Grundeinkommen. Geschichte - Modelle - Debatten." (2010) ISBN: 978-3-320-02210-5

Dort gibt es gute Begriffsklärungen, Klassifizierungen und Quellenangaben.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Modelle, darunter das "Einfelder Modell" von Dirk-Justus Hentschel.

Immer wieder tauchen die Einsparpotentiale auf, die in unterschiedlicher Höhe angegeben werden. Darunter werden die Sozialausgaben des Staates verstanden,

die bei einem Grundeinkommen entfallen würden, sowie die dazu gehörige Verwaltung.

Eine häufige Größenordnung liegt bei 800 Mrd. Euro pro Jahr. Finanzminister Schäuble hat in einem

Interview am 25.1.2010

sogar von 1 Billion (=1000 Mrd.) Euro gesprochen.

Ein weiteres Element sind die Steuerarten, die zur Finanzierung verwendet werden sollen: Einkommen, Konsum (Mehrwertsteuer) und weitere existierende

oder neu einzuführende Steuern wie z.B. Ökosteuer, Mineralölsteuer, Finanztransaktionssteuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Spekulationssteuer,

Einnahmen aus Emmissionszertifikaten usw.

Auch Sozialabgaben wie Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung werden in die Berechnungen einbezogen.

Weitere Unterschiede in den Modellen beziehen sich darauf, wann und über welche Kanäle die Gelder fließen sollen, z.B. Verrechnung mit der Einkommensteuer beim Finanzamt oder direkte Auszahlung über eine Bundesagentur für Einkommen (das war jetzt eine scherzhafte Anspielung...).

In vielen Berechnungen fallen hohe Beträge und z.T. extrem hoch anmutende Steuersätze auf.

Davon sollte man sich jedoch nicht täuschen lassen, denn das bezahlen wir heute auch schon. Allerdings sind die Summen heute stillschweigend

in Preisen oder der Vielfalt von Abgaben mit unterschiedlichen Adressaten und Zahlungsmechanismen versteckt.

In den Gesamtberechnungen kommen die Posten dagegen auf den Tisch und werden transparent gemacht. Das ist zu begrüßen!

Psychologisch könnten die hohen Zahlen Angst vor enormen finanziellen Belastungen auslösen. Das ist jedoch unbegründet, denn - wie gesagt -

haben wir diese Belastungen bereits heute, sie sind also nicht neu und zusätzlich. Zum andern bedeutet es im Zusammenhang mit einem Grundeinkommen auch:

dieses (viele!) Geld bekommen wir, die Menschen. Und zwar direkt, ohne komplizierte Umwege über Behörden, Verwaltungen, Steuervorteile usw.

Belastung und Gewinn kompensieren sich also vollständig. Das ist eben ausdrückliche und deutlich erkennbare Umverteilung! Und das ist gut.

Viele Vorschläge, die sich auf die Steuergesetzgebung beziehen, sind auch unabhängig von einem Grundeinkommen zu diskutieren. Vielfach zielen sie auf

eine Steuervereinfachung.

Es ist wichtig zu verstehen, daß Grundeinkommen und Steuergesetzgebung nicht in einem zwingenden Zusammenhang stehen.

Ein Problem ist manchmal, daß nicht genau erkennbar ist, welche Mittel dem Staat für seine "normalen" Aufgaben zur Verfüguing stehen

und welche für das Grundeinkommen reserviert sind.

Es wird oft von der "Staatsquote" gesprochen, also der Anteil der Wertschöpfung, der vom Staat einbehalten und verwaltet wird. Es ist ein gängiges Diktum, daß diese Staatsquote so gering wie möglich sein sollte ("Weniger Staat!"). Es gibt aber erstens keine Begründung, warum das so sein sollte. Und zweitens handelt es sich bei einer solch transparenten Umverteilung um Gelder, die gerade wegen der Transparenz der willkürlichen anderweitigen Verfügung durch den Staat entzogen sind, weil von vornherein zweckgebunden. Der Staat ist für diesen Anteil nur Treuhänder, ja es ist sogar denkbar, daß dafür eine unabhängige, treuhänderische Institution geschaffen wird. Dann wäre die Staatsquote deutlich niedriger als bisher.